Introduction

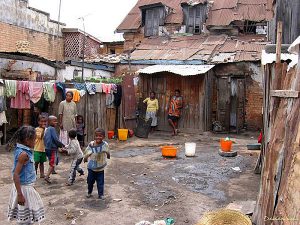

Ceux qui arrivent à Madagascar sont rapidement émus devant la pauvreté des gens qui mendient dans les rues.

Le but de cet article est de proposer un questionnement sur la prédication de l’Évangile et son lien intrinsèque avec la doctrine sociale de l’Église. Il ne s’agit pas de faire la synthèse de toutes les interventions de l’épiscopat malgache sur la situation du pays ni de faire une étude approfondie sur l’évolution de l’économie politique malgache. Mon propos est pastoral dans le souci de répondre aux besoins urgents de la population en annonçant l’Évangile de manière intégrale, avec toute sa richesse. Plutôt que d’apporter des explications et des réponses au « mystère » de l’économie politique malgache, il s’agit de donner envie d’innover dans la pédagogie chrétienne, la rendant davantage pratique et engagée au service du développement, dans une approche pluridisciplinaire où les laïcs apportent leur contribution scientifique et spirituelle. Appelée à se renouveler sans cesse, l’Église met en route de nouveaux processus d’évangélisation et d’action dans le sens du mystère de l’Incarnation, c’est-à-dire dans l’enracinement culturel malgache avec ses valeurs et son histoire.

Jésus montre que la foi opère un changement en tout intellectuel qui découvre l’amour révélé du Père : « Il tire de son trésor du neuf et de l’ancien » (Mt 13, 52). Le chrétien ne se contente pas de répéter. Guidé par l’Esprit de Jésus ressuscité, il innove. Il innove dans sa vie personnelle, dans sa prière, dans sa manière de travailler et d’aimer ; il innove aussi dans son rapport à l’économie et à la politique.

Problématique

Comment se fait-il que ce pays si riche en ressources naturelles souffre autant de la misère ? Il y a des pays pauvres avec des gens pauvres. Madagascar apparaît comme un pays riche avec 92% de la population en-dessous du seuil de pauvreté. Pour faire plus simple et non loin de la réalité, la situation est décrite comme « 1% de riches et 99% de pauvres ».

À qui profitent les trésors des mines et de la mer ? Comment se fait-il que cette île-continent ne parvient pas à nourrir ses 26 millions d’habitants ? Que font les politiques ? Que fait l’Église ?

À qui la faute ? Aux élites corrompues ? À une culture inadaptée au développement ? À la colonisation d’hier et à la communauté internationale d’aujourd’hui ?

Le pape François

Lors de sa visite à Madagascar, en s’adressant le 7 septembre 2019 aux responsables politiques et économiques dont le président Andry Rajoelina, le pape François a relevé les forces et les faiblesses du pays. Il a mis en valeur le potentiel du pays en soulignant les valeurs traditionnelles et la richesse de sa nature. En s’exprimant devant des élus et des leaders de la société, le pape a valorisé le rôle de la société civile dans le processus de démocratisation et de développement : « Dans le préambule de la Constitution de votre République, vous avez voulu sceller une des valeurs fondamentales de la culture malgache :  le “fihavanana”, qui évoque l’esprit de partage, d’entraide et de solidarité. Je vous encourage à lutter avec force et détermination contre toutes les formes endémiques de corruption et de spéculation qui augmentent la disparité sociale, et à affronter les situations de grande précarité et d’exclusion qui produisent toujours des conditions de pauvreté inhumaine. » ; « Votre belle île de Madagascar est riche d’une biodiversité végétale et animale, et cette richesse est particulièrement menacée par la déforestation excessive au profit de quelques-uns ; sa dégradation compromet l’avenir du pays et de notre Maison commune. » ; « Nous devons accorder une attention et un respect particuliers à la société civile locale ».

le “fihavanana”, qui évoque l’esprit de partage, d’entraide et de solidarité. Je vous encourage à lutter avec force et détermination contre toutes les formes endémiques de corruption et de spéculation qui augmentent la disparité sociale, et à affronter les situations de grande précarité et d’exclusion qui produisent toujours des conditions de pauvreté inhumaine. » ; « Votre belle île de Madagascar est riche d’une biodiversité végétale et animale, et cette richesse est particulièrement menacée par la déforestation excessive au profit de quelques-uns ; sa dégradation compromet l’avenir du pays et de notre Maison commune. » ; « Nous devons accorder une attention et un respect particuliers à la société civile locale ».

Le questionnement des économistes

La Banque mondiale a publié en 2015 un rapport détaillé sur la situation économique de Madagascar intitulé « Diagnostic systématique de pays : Madagascar ».

Sa biodiversité inégalée et ses richesses naturelles immenses représentent un grand atout pour son développement : « 98% des mammifères terrestres de Madagascar, 92% de ses reptiles, 68% de ses plantes et 41% de ses espèces d’oiseaux nicheurs ne se retrouvent nulle part ailleurs sur la planète ». Avec une douzaine d’autres pays, Madagascar recèle 70% des espèces du monde .

L’enjeu écologique de Madagascar, comme dynamique du développement interne et de son devoir moral envers l’humanité, s’avère capital. Il appelle aussi le soutien de la communauté internationale afin que les besoins économiques immédiats et les vues à court terme ne détruisent ce patrimoine naturel unique.

Trois scénarios semblent possibles à l’horizon de 2025 : une évolution tendancielle avec paupérisation progressive sans amélioration dans la gouvernance et la gestion ; une dégradation politique et des crises violentes à l’image d’Haïti ; ou bien une évolution positive grâce à l’arrivée de leaders soucieux du bien commun eux-mêmes soutenus par la société civile de plus en plus engagée.

Malheureusement le premier scénario de l’inertie semble le plus probable aux yeux de la majorité des personnes consultées par la Banque mondiale. Néanmoins, le troisième scénario demeure possible. Il suppose l’avènement de nouveaux leaders compétents et honnêtes ainsi qu’une avancée de la société civile qui engendrent des mentalités nouvelles et des pratiques enracinées dans la justice, l’esprit d’entreprise et la solidarité.

La pandémie du covid-19 en 2020 a modifié la situation de Madagascar. La Banque mondiale a présenté une nouvelle analyse de l’économie malgache encore affaiblie dans sa vulnérabilité .

Investissements du FMI

De son côté le FMI publie régulièrement des travaux sur l’économie malgache. En raison de la pandémie, des décaissements supplémentaires du Fonds monétaire international ont été accordés à Madagascar qui s’enfonce dans la pauvreté .

De son côté le FMI publie régulièrement des travaux sur l’économie malgache. En raison de la pandémie, des décaissements supplémentaires du Fonds monétaire international ont été accordés à Madagascar qui s’enfonce dans la pauvreté .

Investissements chinois

P ar ailleurs, la Chine signe des contrats de coopération très importants avec Madagascar. Déjà en 2019, l’ambassadeur de Chine dans la Grande île, Yang Xiaorong, soulignait que Madagascar était le premier partenaire commercial de la Chine. En 2018, les investissements de la Chine dans la Grande île se sont élevés à 1,1 milliard de dollars . Si ces apports contribuent à la création de nouvelles infrastructures si nécessaires comme les routes, il faut relever aussi les dangers et les dégâts de l’exploitation des richesses naturelles par la Chine comme cela s’est vu dans des révoltes de la population malgache soucieuse de préserver sa culture et son équilibre de vie . En 2016, la population de Soamahamanina s’est rebellée contre l’autorisation d’exploitation d’une mine d’or par une compagnie chinoise. Les réseaux sociaux et les moyens de communication sociale, en général, éveillent et diffusent un esprit critique envers les investissements étrangers qui enrichissent souvent les élites politiques qui passent ces contrats sans retombées économiques substantielles pour la population, sans parler de la modification des styles de vie traditionnels et équilibrants pour les Malgaches et de leur lien à la terre des ancêtres.

ar ailleurs, la Chine signe des contrats de coopération très importants avec Madagascar. Déjà en 2019, l’ambassadeur de Chine dans la Grande île, Yang Xiaorong, soulignait que Madagascar était le premier partenaire commercial de la Chine. En 2018, les investissements de la Chine dans la Grande île se sont élevés à 1,1 milliard de dollars . Si ces apports contribuent à la création de nouvelles infrastructures si nécessaires comme les routes, il faut relever aussi les dangers et les dégâts de l’exploitation des richesses naturelles par la Chine comme cela s’est vu dans des révoltes de la population malgache soucieuse de préserver sa culture et son équilibre de vie . En 2016, la population de Soamahamanina s’est rebellée contre l’autorisation d’exploitation d’une mine d’or par une compagnie chinoise. Les réseaux sociaux et les moyens de communication sociale, en général, éveillent et diffusent un esprit critique envers les investissements étrangers qui enrichissent souvent les élites politiques qui passent ces contrats sans retombées économiques substantielles pour la population, sans parler de la modification des styles de vie traditionnels et équilibrants pour les Malgaches et de leur lien à la terre des ancêtres.

Investissements islamistes

Dans une interview accordée à l’AED (Aide à l’Église en Détresse) en 2018, le cardinal Désiré Tsarahazana, archevêque de Toamasina, relevait aussi l’impact nouveau de certains pays à majorité musulmane dans la culture, la foi, et l’économie malgache : « La montée de l’islamisme est palpable ! C’est visible ! C’est une invasion. Avec l’argent des pays du Golfe et du Pakistan, ils achètent les gens : on voit des jeunes partir étudier en Arabie Saoudite et lorsqu’ils reviennent à Madagascar, ils sont imams. Nous avons organisé une rencontre avec des imams pour partager nos inquiétudes et l’un d’entre eux a témoigné. Il était un ancien séminariste ! Bien sûr il n’a pas dit qu’il avait été attiré par l’argent, mais c’est ce qui se passe en raison de la pauvreté ici. Il y a une vraie pression. Par exemple, dans le Nord, on donne de l’argent aux femmes pour qu’elles portent le voile intégral, la burka, dans la rue, afin de manifester l’expansion de l’Islam dans le pays. Et le soir, elles remettent leurs habits normaux.

Dans mon diocèse, on construit des mosquées partout… même s’il n’y a pas assez de musulmans. Il y a un projet de construction de plus de 2 600 mosquées à Madagascar ! Ils font aussi venir des musulmans en masse de Turquie, ce qui est un phénomène qui nous inquiète beaucoup : une à deux fois par semaine, la compagnie aérienne Turkish Airlines débarque des groupes de musulmans qui s’installent dans le pays. »

Dans mon diocèse, on construit des mosquées partout… même s’il n’y a pas assez de musulmans. Il y a un projet de construction de plus de 2 600 mosquées à Madagascar ! Ils font aussi venir des musulmans en masse de Turquie, ce qui est un phénomène qui nous inquiète beaucoup : une à deux fois par semaine, la compagnie aérienne Turkish Airlines débarque des groupes de musulmans qui s’installent dans le pays. »

Le questionnement du livre « L’énigme et le paradoxe. Économie politique de Madagascar »

Ce livre présente le travail de recherche, d’analyse et de prospective de trois auteurs : Mireille Razafindrakoto, économiste et statisticienne ; François Roubaud, économiste et statisticien, et Jean-Michel Wachsberger, sociologue.

Dans leurs recherches, ils se sont évertués à expliquer les causes du blocage dans le développement de ce pays riche avec un population pauvre. Pour cela, ils ont comparé les données de Madagascar avec les paramètres des autres pays d’Afrique : fragmentations linguistiques et ethniques, conflits et guerres, niveaux de corruption …

Outre les études statistiques, ils ont conduit des centaines d’entretiens qualitatifs auprès des personnes-ressources et des leaders, en espérant apporter des éléments de réponse au « mystère » malgache sans équivalent dans le monde. Travail d’exégèse, d’interprétation, en rassemblant les différents éléments du « puzzle ».

Comment expliquer l’appauvrissement de Madagascar en l’absence de guerres ? Pourquoi les étapes de croissance économique vont-elles de pair avec des crises politiques ? Quel rôle jouent les élites dans ce contexte ? Quels sont les principaux facteurs de blocage ? Le titre du livre explicite le « mystère » malgache fait d’« énigme » et de « paradoxe ». Énigme à cause de ses richesses ; paradoxe en ses crises politiques concomitantes avec les périodes d’expansion économique.

Dans l’analyse historique, des allusions sont faites à l’influence de l’Église catholique et des Églises protestantes dans les moments critiques de Madagascar : « À Madagascar, Églises et religion pèsent d’un poids déterminant sur la scène nationale » (p. 164). République laïque, la Constitution affirme la séparation de l’Église et de l’État tout en mettant en lumière dans son préambule la croyance en l’existence de Dieu créateur. Les élites religieuses, à la différence des élites politiques, sont appréciées par la population (cf. p. 218).

Du point de vue de la lutte contre la corruption, il convient de signaler deux institutions : le SeSaFi et le Bianco. Le SeSaFi (Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainampirenena – Observatoire de la vie publique), est né en février 2001. Les études de SeSaFi marquent l’évolution de l’opinion publique à Madagascar .

Le Bianco , Bureau indépendant anticorruption, a été mis en place en 2004.

Ces auteurs voient aussi dans les valeurs traditionnelles malgaches un rôle ambivalent. Le fihavanana, facteur d’harmonie et de solidarité, inscrit depuis 1992 dans le préambule de Constitution de la IIIe République comme valeur fondamentale des Malgaches, peut jouer un rôle répressif dans l’opposition à l’ordre établi, poussant les faibles à la soumission (cf. p. 120).

Si les élites politiques et économiques influencent la prise des décisions, les événements prouvent que la mobilisation de la population lors des crises a entrainé des changements de gouvernement. L’opinion de la population compte dans l’évolution du pays (cf. p. 135).

Ces trois auteurs utilisent à plusieurs reprises l’expression « théologie politique » (cf. p. 149 ; p. 167, p. 234, p. 235) pour évoquer l’influence de la religion sur le pouvoir. En effet, le gouvernement peut être associé au statut de raiamandreny (parents ou aînés) qui attirent le respect (cf. p. 142). Les Malgaches demeurent aussi attachés à la non-violence, ce qui peut empêcher des conflits féconds en politique et favoriser le maintien de situations d’injustice (cf. p. 145).

La population rurale représente 78% de la population malgache. Le monde rural demeure assez isolé, non organisé, et peu représenté politiquement. Par ailleurs, l’absence de confiance interpersonnelle s’avère notoire dans les études sociologiques (cf. p. 151). En 2012, le revenu moyen en zone rurale s’élevait à 11 euros par mois (cf. p. 151), ce qui suppose une économie d’autosubsistance.

La participation aux associations reste faible à Madagascar : 77% de Malgaches déclarent ne pas y participer. D’où la faiblesse des corps intermédiaires et de la société civile. Les chefs coutumiers et les autorités formelles jouissent peu de la confiance de la population (cf. p. 154). Au cours de l’histoire, le système colonial n’a pas mis en valeur le statut traditionnel d’autorité. En revanche, les élites participent activement à la vie associative (cf. p. 209), ce qui favorise l’accès au pouvoir et leur maintien. Les élites deviennent ainsi un cercle restreint et fermé, fondé sur des privilèges en opposition avec les principes démocratiques (cf. p.213).

Nombreux sont ceux qui voient dans cette faible confiance interpersonnelle l’une des raisons du manque de développement (cf. p. 154) : individualisme, absence du sens du bien commun, incapacité à concevoir et à mener à terme des projets collectifs, rareté des coopératives…

La thèse « culturaliste » voit dans la culture malgache et dans son système éducatif la cause du sous-développement du pays (cf. p. 217) : inertie, faible esprit d’entreprise, fatalisme et résignation (cf. p. 171)…

Comme toute culture, la culture malgache comporte ses contradictions et ses ambivalences : désir de démocratie et respect des hiérarchies traditionnelles, par exemple (cf. p. 217).

Comme toute culture, la culture malgache comporte ses contradictions et ses ambivalences : désir de démocratie et respect des hiérarchies traditionnelles, par exemple (cf. p. 217).

Les recettes fiscales figurent parmi les plus faibles au monde (cf. p. 175), ce qui affaiblit l’État. Les élites politiques et économiques placent souvent leurs capitaux à l’étranger (cf. p. 231), elle privent ainsi le pays des bénéfices du travail de la population et des richesses naturelles.

Dans leur conclusion, ces trois auteurs plaident pour la création d’« un espace de dialogue institutionnel pour des échanges et débats citoyens avec pour unique objectif de contribuer à réduire la fracture grandissante entre les élites et la population » (p. 239).

Ils proposent aussi de « réexplorer » un certain nombre de notions et de valeurs malgaches de manière à les « reconfigurer » (p. 239), nous pourrions parler de les « actualiser », de les « mettre à jour », selon le langage de l’informatique : « Sans tomber dans un culturalisme naïf, ce processus de réappropriation nous paraît à la fois pouvoir faire l’objet d’une large adhésion et servir de base à un processus de reconstruction, de renaissance pour échapper à ce destin de pays qui tombe au ralenti, sans bruit, et se regarde tomber dans l’indifférence générale » (pp. 239-240).

Ces termes proposés sont les suivants dont les auteurs donnent le sens dans leur glossaire à la fin de l’ouvrage : fihavanana , fiaraha-monina , firaisan-kina , fokonolona , soa iombonana , raiamandreny , fanjakana , hasina , olomanga .

La doctrine sociale de l’Église peut y voir un appel à se situer sur « les lignes de fracture » de la société dont parlait le bienheureux évêque dominicain Pierre Claverie (+1996), témoin du Christ en Algérie.

L’Église a toujours aimé étudier et approfondir la culture locale pour mieux la connaître, l’accueillir pour s’enrichir, la servir, l’évangéliser et la convertir aussi. Cette conclusion des économistes arrive comme un encouragement de plus à s’enraciner dans la tradition malgache. Les théologiens et les ethnologues de l’Église catholique à Madagascar y travaillent depuis longtemps. Qu’ils en soient remerciés. « Des racines et des ailes, mais des racines pour s’envoler et des ailes pour s’enraciner » , écrivait le Prix Nobel de littérature espagnol Juan Ramón Jiménez (+1958).

Les déclarations de l’épiscopat malgache

Pasteurs proches de leur peuple, les évêques malgaches se sont prononcés sur l’évolution du pays et sur la route à suivre. Nous disposons d’une présentation réalisée par Ketakandriana Rafitoson : « Les crises malgaches vues par la conférence épiscopale de Madagascar. Étude des communiqués publiés de 1889 à 2014. »

Pasteurs proches de leur peuple, les évêques malgaches se sont prononcés sur l’évolution du pays et sur la route à suivre. Nous disposons d’une présentation réalisée par Ketakandriana Rafitoson : « Les crises malgaches vues par la conférence épiscopale de Madagascar. Étude des communiqués publiés de 1889 à 2014. »

Ces déclarations ont été suivies par d’autres messages importants des évêques comme celui du 22 novembre 2018 : « Message de la Conférence Épiscopale de Madagascar « Gardez courage ! J’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33) À tous les baptisés et aux hommes et femmes de bonne volonté ».

Ces textes montrent l’engagement des évêques en faveur de la justice et de la paix. Ils proclament l’Évangile, en défendant les pauvres, en continuité avec les valeurs traditionnelles malgaches. Ont-ils été entendus ? Pas toujours malheureusement. Mais il s’agit du mystère de la prédication. Les évêques ont semé la Parole de Dieu avec sa puissance. Le bon grain semé pousse quand il tombe sur la bonne terre. Il peut aussi être étouffé par les mauvaises herbes, comme le dit Jésus dans sa parabole du semeur.

Ces déclarations épiscopales manifestent le lien entre annonce de l’Évangile et doctrine sociale de l’Église.

Il n’est pas possible de les présenter une par une dans cet article mais elles témoignent du mystère de l’Incarnation vécu dans l’inculturation de l’Évangile à l’image du levain dans la pâte dont parle la parabole de Jésus.

Les symposiums de l’UCM

L’Université Catholique de Madagascar, UCM, a organisé récemment deux symposiums sur la doctrine sociale de l’Église qui méritent d’être connus et mis en valeur pour la qualité des intervenants et le contenu de leurs interventions : « Éthique, responsabilité et développement ». Actes du Symposium organisé par le Centre de recherche de l’Université catholique de Madagascar, Ambatoroka, 27-28 février -1er mars 2017 ; « Éthique, responsabilité et développement II ». Actes du Symposium organisé par le Centre de Recherche pour le Développement. Ambatoroka, 28 février et 1er mars 2019.

L’Université Catholique de Madagascar, UCM, a organisé récemment deux symposiums sur la doctrine sociale de l’Église qui méritent d’être connus et mis en valeur pour la qualité des intervenants et le contenu de leurs interventions : « Éthique, responsabilité et développement ». Actes du Symposium organisé par le Centre de recherche de l’Université catholique de Madagascar, Ambatoroka, 27-28 février -1er mars 2017 ; « Éthique, responsabilité et développement II ». Actes du Symposium organisé par le Centre de Recherche pour le Développement. Ambatoroka, 28 février et 1er mars 2019.

Ces symposiums ont permis un travail pluridisciplinaire avec la participation de professeurs des différentes sciences : théologie, philosophie, anthropologie, droit, économie, sociologie, pédagogie … Des politiques, des juristes, des chefs d’entreprise, des membres du Bianco et de SeSaFi y ont apporté aussi leur concours. Mme Rabenarivo Sahondra, membre de la SeSafi a présenté sa vision du rôle de la société civile par rapport à l’État (pp. 103-106). Un atelier a repris cette problématique de la valorisation de la société civile par rapport à l’État.

Du point de vue pédagogique, les intervenants ont mis en lumière les différents types de savoir : savoir, savoir être (conscience), savoir-faire (compétence), savoir devenir, sans oublier l’engagement et la compassion.

La responsabilité des élites a fait aussi l’objet de réflexions et de débats par rapport au développement et à l’innovation sociale et économique.

Le professeur Harimanana Raniriharinosy, docteur en sciences politiques et enseignant à l’UCM, a relevé dans son exposé sur « L’éthique républicaine » l’originalité du droit constitutionnel malgache qui intègre des valeurs traditionnelles comme le « fokonolona » et le « fihavanana ». Dans son commentaire, il montre l’importance de ce dernier mot qui signifie l’amitié ou la solidarité, tout en estimant que « cette valeur typiquement malgache s’oppose à l’État de droit où il y a lieu à tout prix de déterminer le responsable, le coupable » (page 23). Cette remarque rejoint d’autres propositions déjà évoquées dans cet article sur le besoin d’actualiser les valeurs malgaches en fonction des évolutions sociales.

J’ai eu l’honneur et la joie de faire partie de l’atelier n°2 « Communauté religieuse : action significative sur la société et la politique » (pages 95-100).

Le christianisme favorise-t-il le développement ? Quel est l’impact de la prédication de l’Église sur la démocratie et le développement à Madagascar ? Comment se fait-il que des responsables politiques baptisés et membres des Églises catholique et protestante laissent le pays dans un tel état de misère ?

Prospective :

Inclure la doctrine sociale de l’Église dans la prédication, la catéchèse et l’éducation

Dans son interview citée à l’AED, le cardinal Désiré Tsarahazana s’était déjà exclamé : « Si nous étions vraiment chrétiens, nous n’en serions pas là » . Le cardinal pointe ainsi la cause du problème : des rites religieux qui n’aboutissent pas à des actes de charité. Religieux ne veut pas dire nécessairement évangélique et disciple de Jésus : « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35).

La majorité des responsables politiques et économiques à Madagascar sont des baptisés, catholiques ou protestants. Comment se fait-il que la foi célébrée dans les églises et les temples ne change pas la douloureuse réalité économique malgache ?

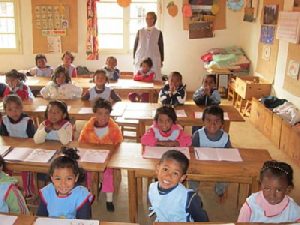

L’expérience prouve que c’est par l’éducation que les peuples évoluent et progressent. Les grandes révolutions s’accomplissent dans les relations familiales à la maison et sur les bancs des écoles et des universités.

Les chrétiens gagnent à se remettre en cause dans leur manière de vivre leur foi et de l’annoncer. « Comme le corps sans l’âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte », enseigne saint Jacques dans son épître (Jc 2,26).

Les Églises catholiques et protestantes ont un pouvoir extraordinaire. Chaque dimanche ils rassemblent des millions de Malgaches. Mais la prière et la prédication changent-elles vraiment les manières de penser et d’agir des fidèles ? Pourquoi y a-t-il un tel hiatus entre la théorie et la pratique, entre l’Évangile et les rapports sociaux ? Pourquoi cette prédication ne parvient-elle pas à donner les fruits escomptés ? Où se trouve la racine du problème ? Dans le cœur de l’homme fermé à la grâce transformante ? Dans la pédagogie appliquée sans articulation avec les pratiques politiques et économiques ? Des présidents malgaches sont sortis des milieux chrétiens sans qu’ils donnent satisfaction. Monsieur Didier Ratisaraka avait été éduqué chez les Jésuites à Saint-Michel. Monsieur Marc Ravalomanana occupait même un poste de responsable dans son église protestante.

Le père Pedro Arrupe (+1991), ancien général de la Compagnie de Jésus, avait interpellé vivement les anciens élèves des collèges jésuites à propos de leur manque d’engagement pour la justice sociale.

Les chrétiens assurent aussi l’éducation de millions d’enfants et de jeunes dans les écoles et dans la catéchèse. Ils ont la possibilité de façonner et de faire évoluer les mentalités et les pratiques.

L’Enseignement catholique malgache comprend 4.591 établissements scolaires (préscolaire, primaire, collège, lycée) ; 665.300 élèves et 22.464 enseignants.